おひさしぶりです。

HanDenです。全然ブログを更新していませんでしたが、久しぶりに音楽系の新作を作ったので記事を投稿します。

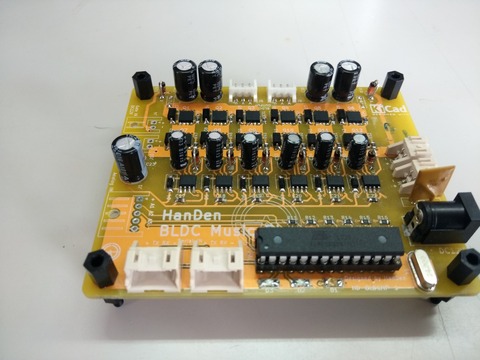

HDDを演奏する楽器自体はn番煎じになってしまうので、いつも通り技術の無駄遣いな基板を作ってみました。

まずは基板の諸元から

名称 :HDD演奏基板

機能 :基板1枚で4HDD(4音)同時駆動

HDD音量調整機能

MIDI直接受信可能(マスター機能) MIDI-Through対応

ID指定のUARTによるスレーブ機能(IDはDIPスイッチで設定)

同一基板を複数使用して最大64音まで再生可能

MIDI対応機能

ノートON ノートOFF(音量反映あり) コントロールチェンジ ピッチベンド テンポ

NeoPixel(WS2812B)点灯回路

出力回路構成 :4回路フルブリッジ

出力最大電流 :1系統1.5A(ポリスイッチで保護)

入力電圧 :12~30V

PWM方式 :音量(電圧調整)兼ハイサイドブートストラップ駆動用 32kHz(OFF時はLOW(端子間ショート))

音階用 音階周波数(OFF時はHi-Z)

すべてマイコンのPWM生成機能によるハードウェア生成

入出力 :MIDI-IN ×1

MIDI-Through ×1

UART-Master(XA4P 通称HanDenインターフェース) ×1

UART-Slave(XA4P 3.3V/5.5V切り替え対応 数珠繋ぎ対応) ×1ペア

UART-Master/Slave(XA4P 数珠繋ぎ対応) ×1ペア

NeoPixel端子(WS2812B用 XH3P 出力 5VのSPI-MOSI) ×2

駆動電源DCジャック ×1

駆動電源数珠繋ぎ用端子(XA2P) ×1ペア

制御電源5V入力 (XH2P) ×1

HDD出力(XH3P中央ピン抜き)

ST-Link用デバッグ端子 ×1

主要部品

制御マイコン :STM32G070RBT

MOSFET :TPCA8024

ゲートドライバ:NCP5104

絶縁フォトカプラ:TLP2361(高速信号用フォトカプラ)

レベル変換 :74HCT08

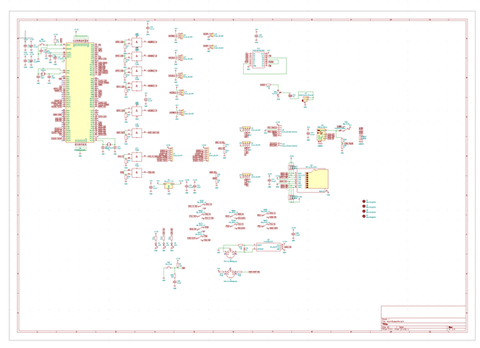

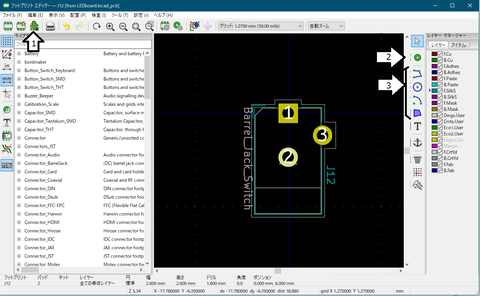

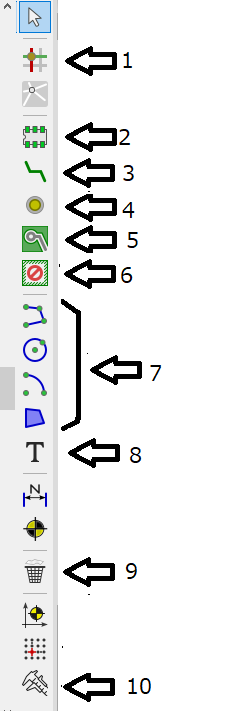

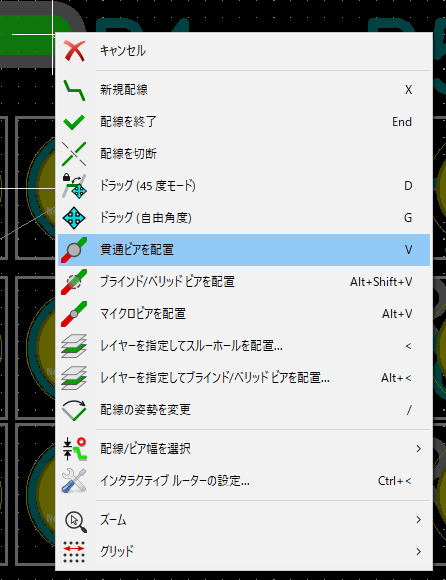

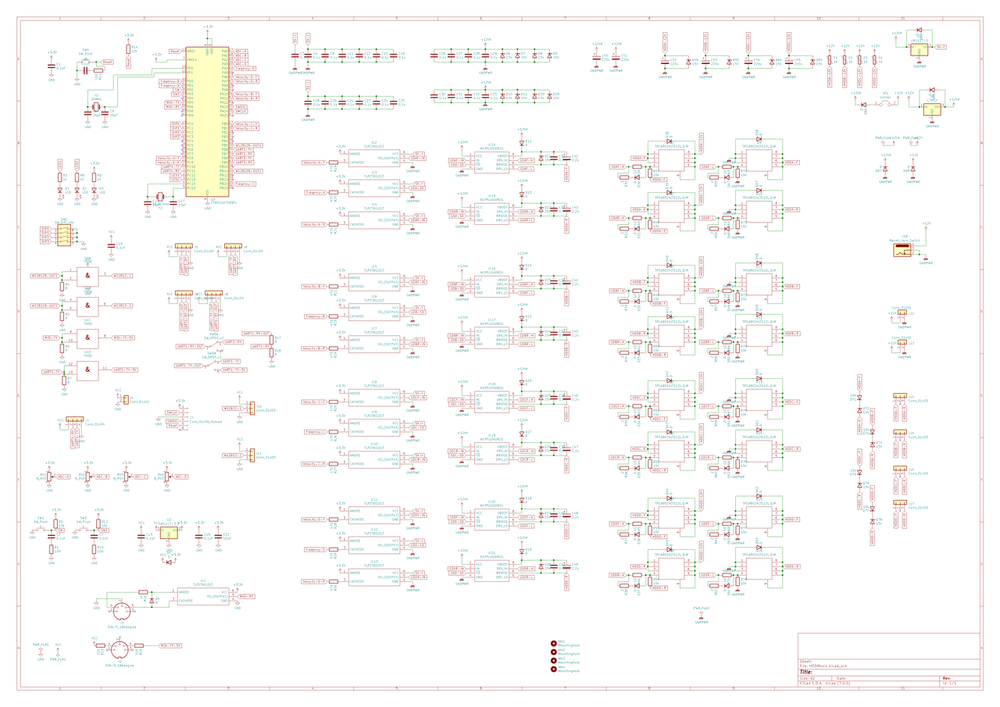

続いて回路図です。

高解像度の回路図:

HDD演奏基板回路図 pic.twitter.com/gxlj7mj4oW

— HanDen(群) (@HanDen_Motor) November 3, 2023

フォトカプラ以降の駆動側の回路構成は基本的には過去作のBLDC演奏基板とほぼ同一の設計です。ただしBLDC基板と異なり音階周波数でブートストラップ回路を駆動させない設計にしているため、ブートストラップコンデンサは容量は減らしています。※MOSFETのゲート部分にダイオードが入っているのはMOSFETのON電圧の関係でMOSFETの立下りが遅くなるのを防ぐためです。

制御側のマイコン回路は音楽系基板としては初めてSTM32を採用しました。(前回の音系作品のBLDCはAVRマイコンAtmega328P)

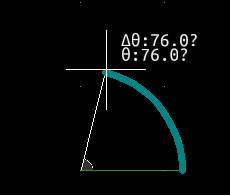

PWM出力が音階用4系統(周波数可変のためそれぞれ別のtimer) 音量調整用8系統(timerは2系統)以上使えるマイコンとしてSTM3232G070RBT(QFP64ピン)を選定しています。

音量調整用をゲートドライバ端子のIN、音階用をSDに入れてすべてハード的に駆動できるようにしています。(前作ではブートストラップ駆動用(今作での音量調整用に相当)はタイマー割り込みを使った半ソフト生成で処理が重くマイコン性能の限界との闘いだったため、大きく改善しました。)

音量調整も前作まではMIDIからの信号に加えてソフト内部の設定で行っていたものを半固定抵抗によりソフトの書き換え無く調整できるようにしているほか、マイコンのピン数に余裕があることからチャンネル設定もDIPスイッチで行っています。

このように贅沢にマイコンのピンを使えるのも性能あたりの価格が非常に安いSTM32の魅力であります。

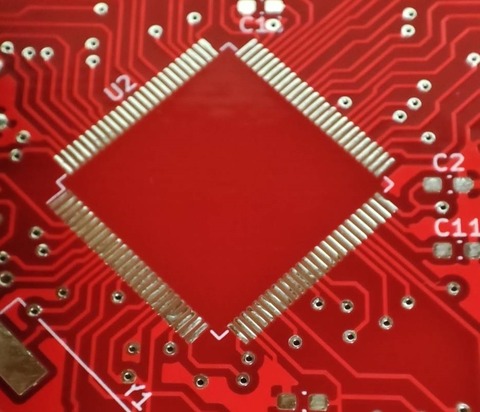

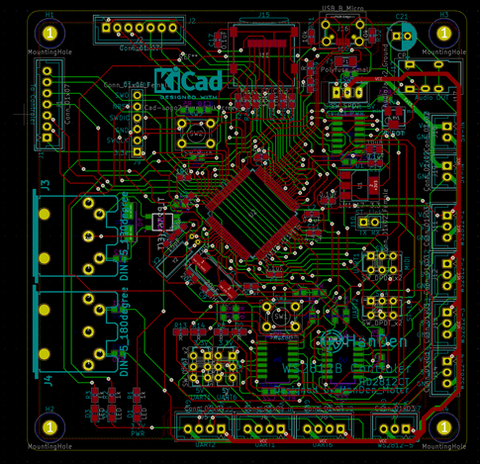

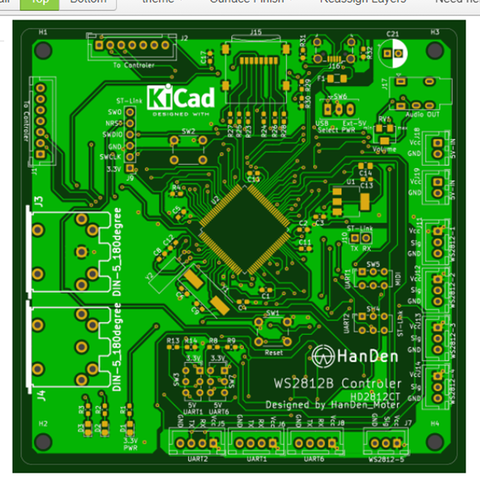

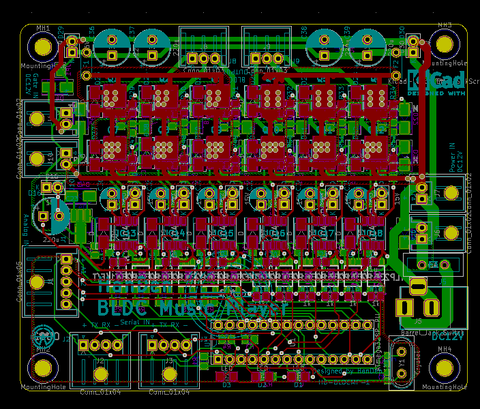

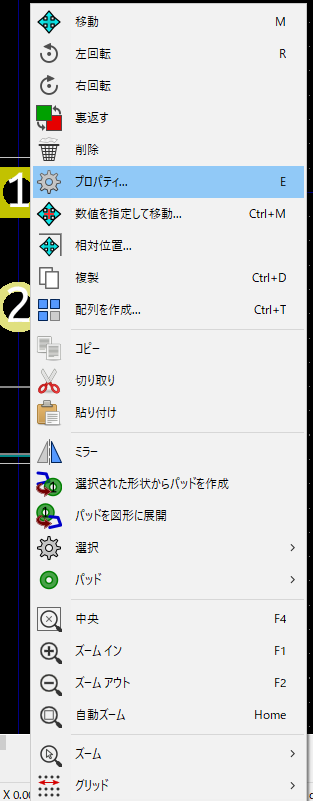

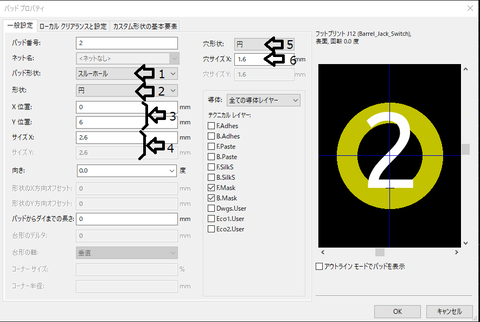

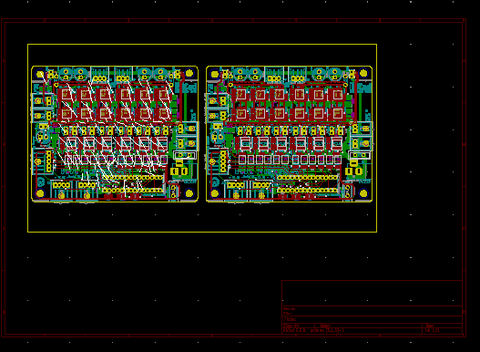

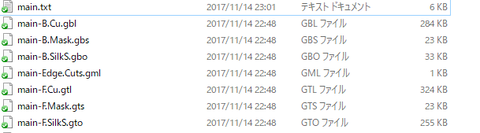

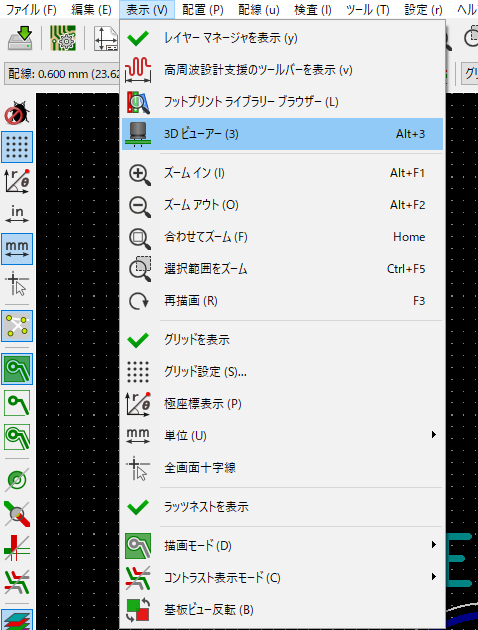

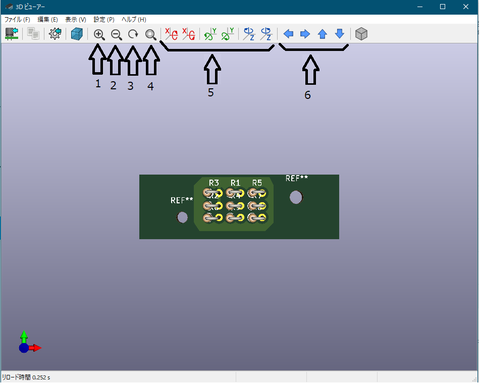

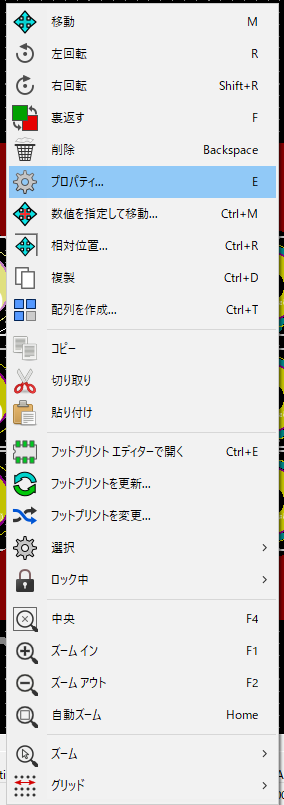

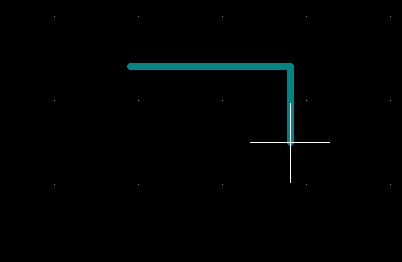

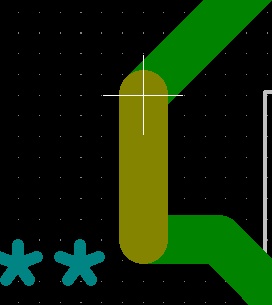

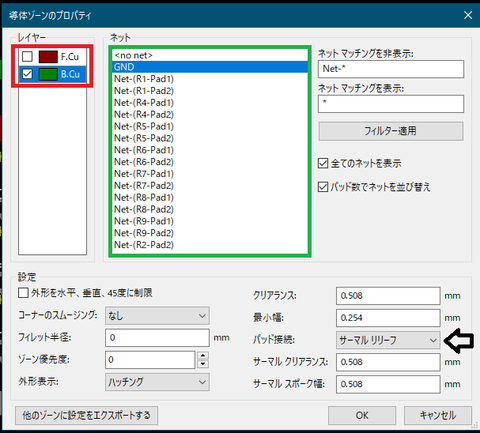

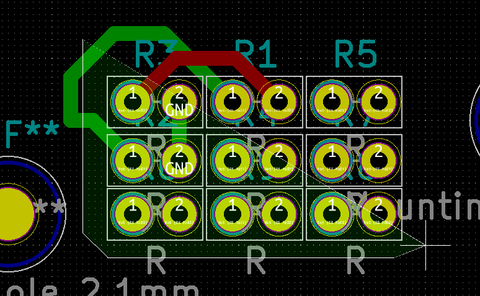

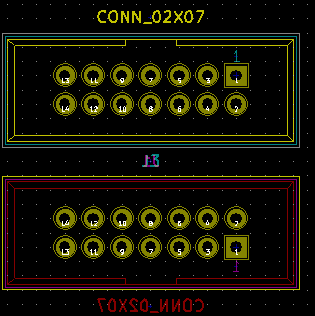

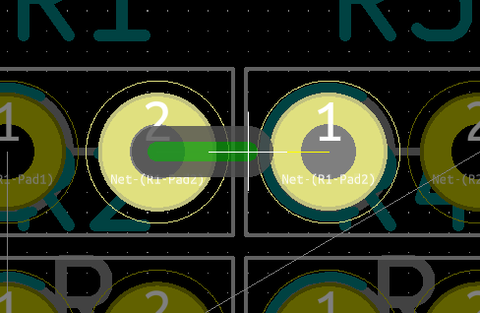

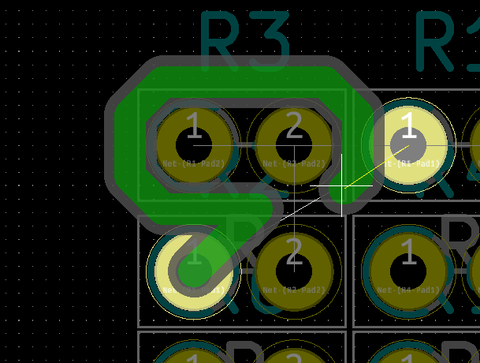

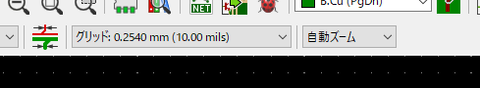

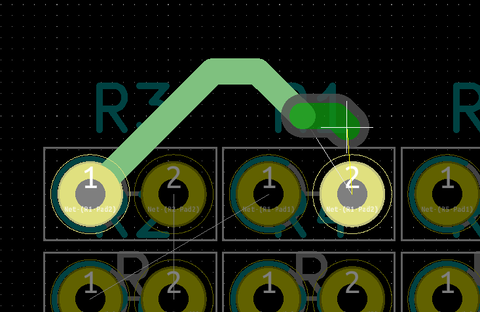

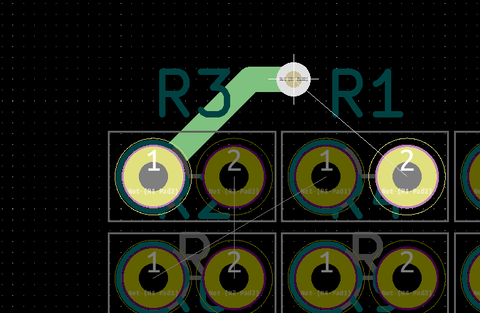

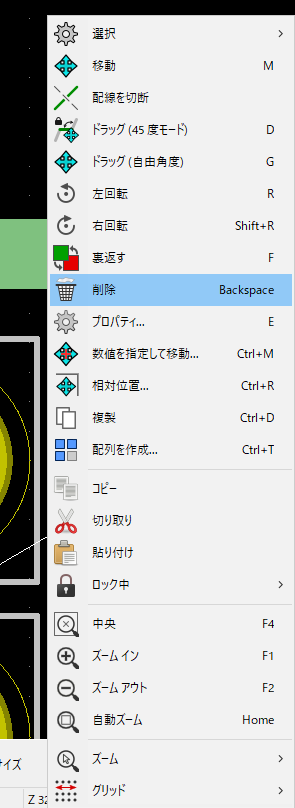

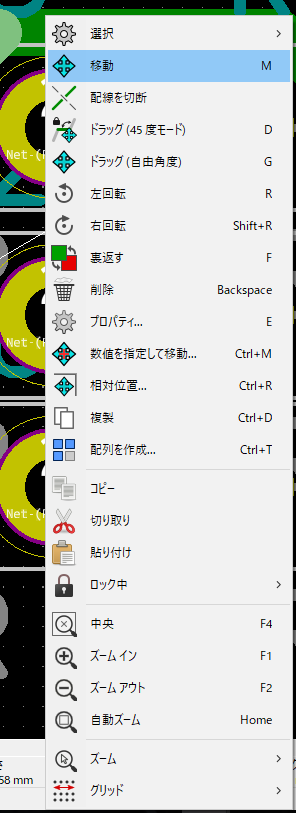

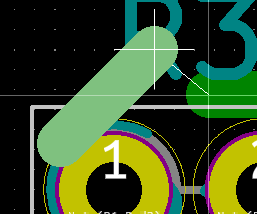

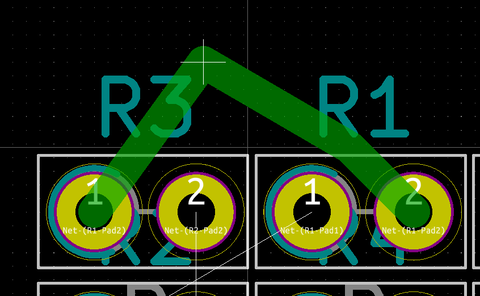

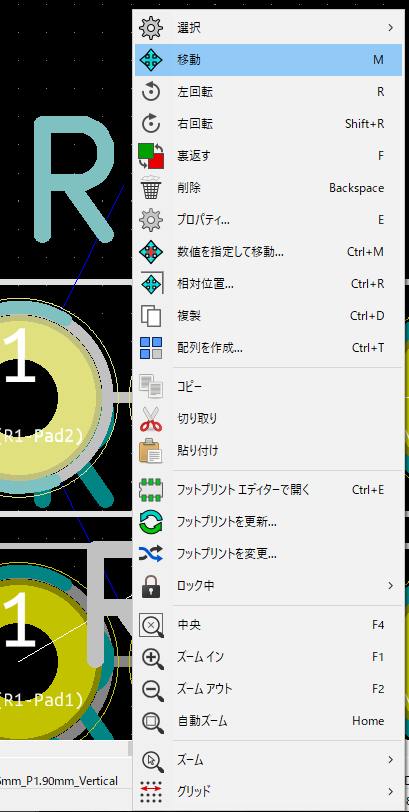

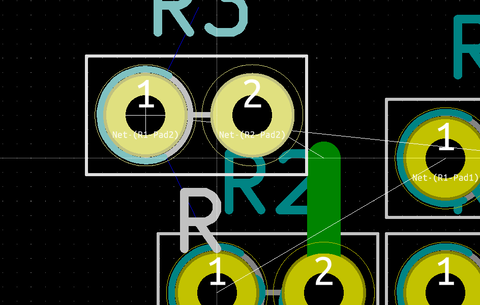

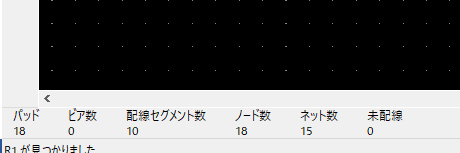

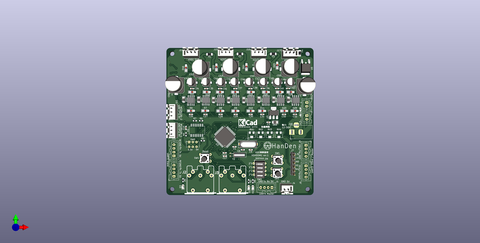

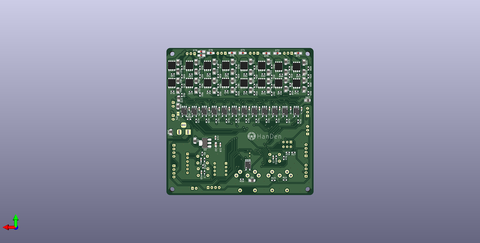

アートワーク

回路図のすべての部品291点を100mm四方の両面基板に押し込みます。中国の基板業者は100mm四方を超えると一気に料金が上がるため相当なる密度に入れ込みました。(これぞ技術の無駄遣いです)

パワー回路部分は概ねパターン化していますが、この部分はIC化すればかなり小さくなります。しかし、ここはロマンでディスクリート部品を使っています。

HDDが演奏できる仕組み

端的に言うとスピーカーに違い原理で音が鳴ります。

ヘッドのコイルに音階の周波数に合わせた周波数の矩形をを入れることで、コイルと磁石の間で振動が起きます。その振動がHDDの筐体・木箱に伝わることで楽器となります。

音源はヘッドの部分でありディスクの部分はあくまで飾りです。

1HDDで1つの音が鳴り、複数のHDDを組み合わせることで和音が鳴る仕組みです。

多くのHDD楽器は1HDDでMOSFET1つすなわち1方向にのみ電流が流れるON/OFF制御となるため、ヘッドは大きく動きませんが、今回の楽器はフルブリッジで電流の向きを切り替えできるため大きくヘッドが動きます。このフルブリッジ採用が特徴の1つであります。